El Yo (Self) polifacético / Lección xinca

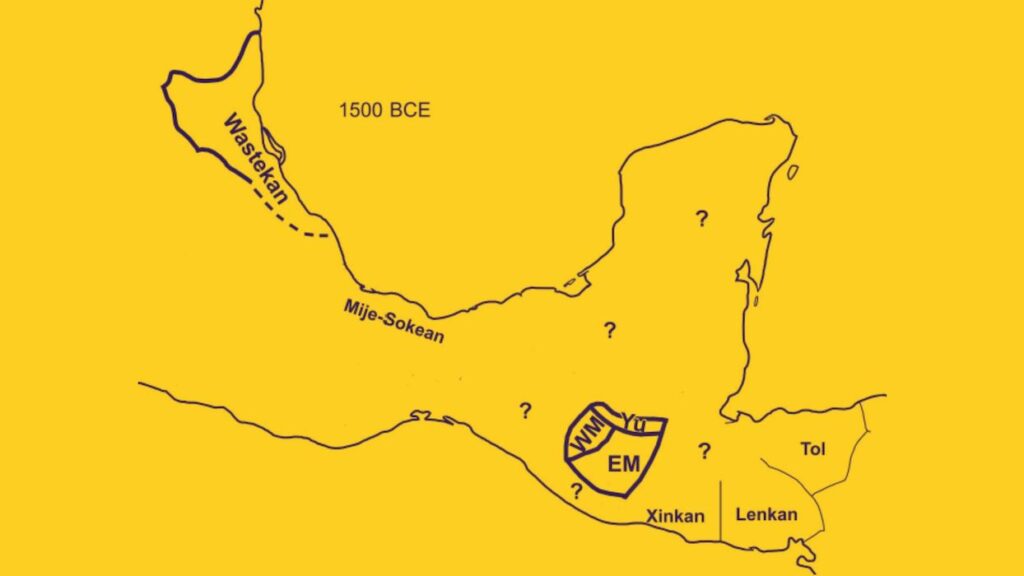

La duda más profunda sobre el legado xinca en el territorio salvadoreño actual cuestiona la presencia poqomam y restringe el ch’ortí’ a una pequeña comarca (Campbell).

La duda más profunda sobre el legado xinca en el territorio salvadoreño actual cuestiona la presencia poqomam y restringe el ch’ortí’ a una pequeña comarca (Campbell).

Por este maltrato hacia lo natural, no extraña que, en 2022, dos problemas claves como la migración y el cambio climático se asocien claramente a la deforestación, ligada a la extinción de las tierras comunales (1882).

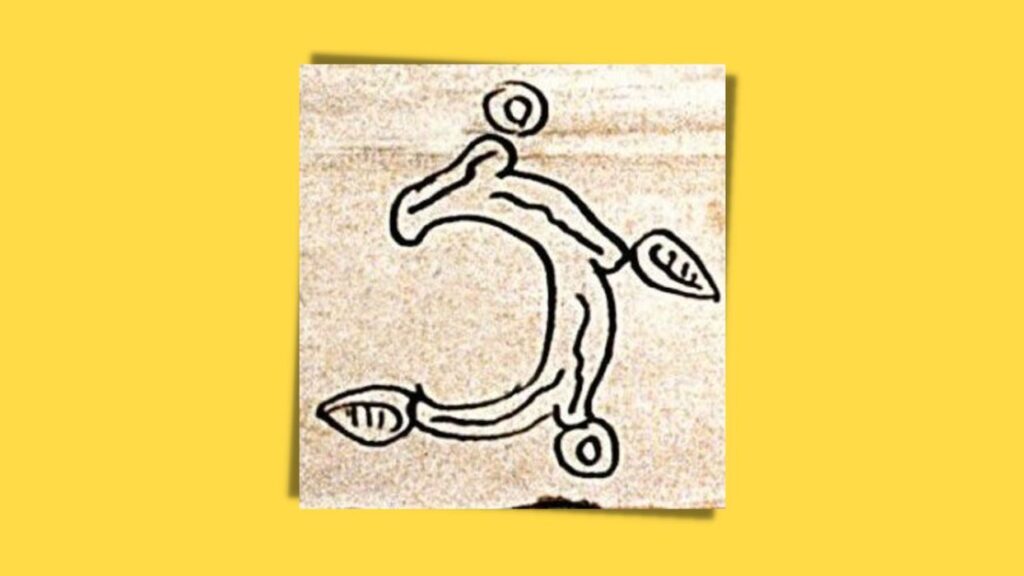

El ensayo rastrea cómo una lengua indígena de la región occidental de Chalchuapa, el poqomam, establece claras correspondencias entre las distintas partes del cuerpo, así como entre esas mismas partes del cuerpo, los árboles y la naturaleza.

Debería existir una educación primaria, secundaria y universitaria que incentive un sujeto crítico y activo ante la recepción de esa herencia viva.

Acaso se trata de un Yo (Self) activo, quien asegura «yo hablaré, habré hablado»; ojalá hablemos» por primera vez de las lenguas indígenas y su filosofía, en doscientos años de historia independiente.

La falta de archivos lencas testimonia el desdén de dos siglos (1821-2022) de literatura monolingüe, en su anhelo de «liberarse», por olvido voluntario, de los sustratos ancestrales que florecen en el oriente salvadoreño.

Para la temática de este ensayo, el significado del Yo (Self) cambia del pensar activo y crítico sobre una identidad nacional plurilingüe —filosofías indígenas incluidas— hacia su realización completa y monolingüe, filosofías indígenas excluidas.

El pasado no le pertenece a las Ciencias Sociales, sino a las comunidades humanas que dictaminan diversas maneras de recopilar la experiencia legendaria.

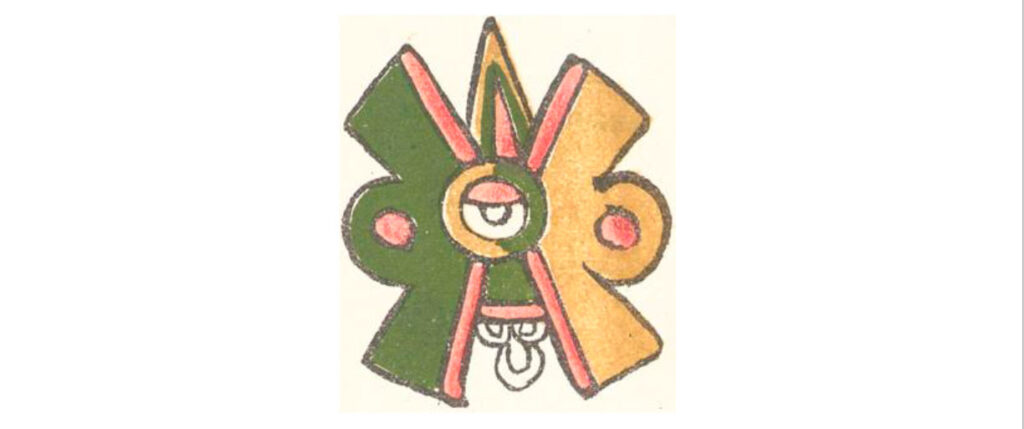

Al observar las inundaciones y los desastres que provoca Julia —huracán con nombre femenino—, se recuerda un relato testimonial náhuat intitulado «Los Huracaneros», también a doble género.

Las lenguas que la lingüística separa, la necesidad de restaurar lo propio a Kuxkatan las unifica en armonía indivisible: tuchti, tôchtli, tujtli, conejo. Esta triple cultura literaria —bíblica, náhuat y náhuatl—, la prosigue la referencia global a lo maya, como si la mejor referencia al castellano no la ofreciera el latín sino el indoeuropeo.

Este rápido recorrido por el re-Cuerdo de tres lenguas indígenas nos enseña cómo el saber objetivo se sustenta en la creencia.

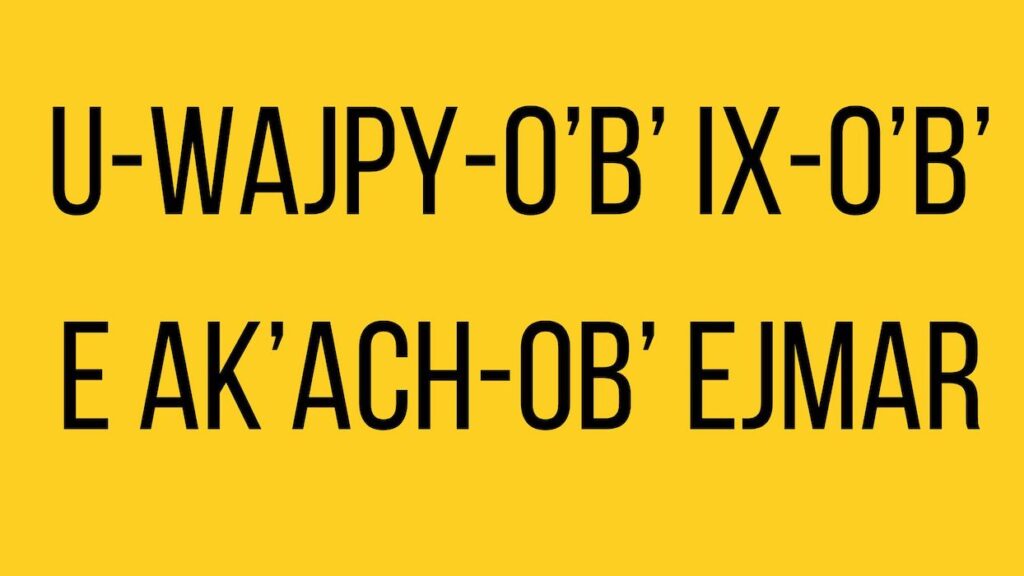

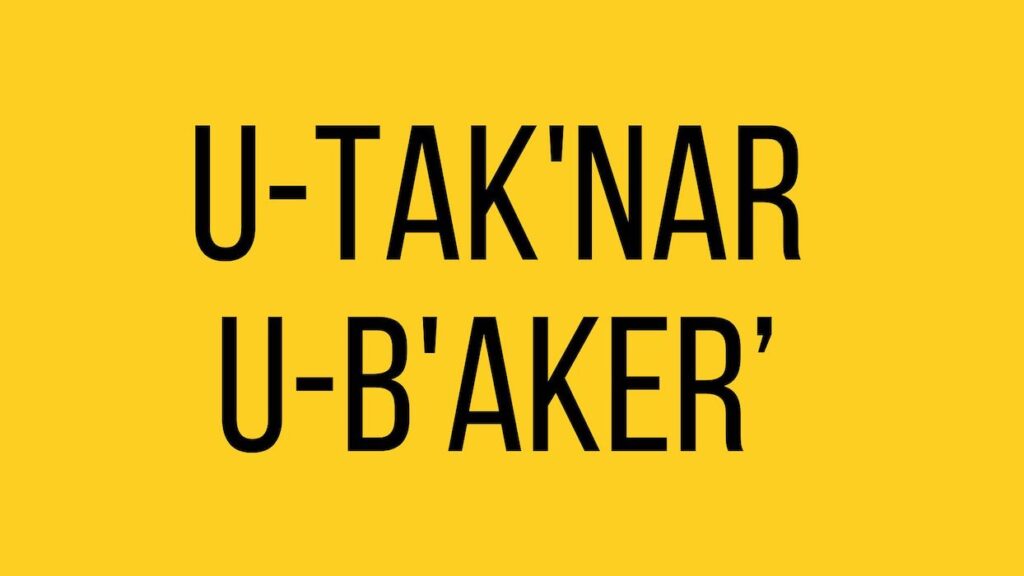

Los sustantivos, adjetivos y verbos se repiten para inculcar en la audiencia una idea fija, o para expresar una acción continua.

Esta sección comenta una característica particular de la lengua ch’ortí’ —lengua serial— la cual recibe poca atención si se compara con su filiación ergativa.

Si dicen que en 1932 el miedo a hablar náhuat suprimió el idioma, en 2022 ese mismo temor lo inculca la academia al censurar el estudio de las lenguas indígenas en su recinto liberador…

Sin idealizar esa doble presencia poqomam y ch’ortí’, se trata de ofrecer una breve descripción elemental de la lengua ch’ortí’ la cual, con variantes notables, debería aplicar los siete (7) rasgos gramaticales claves.

Rara vez se considera como universal el Estar-en (Dasein) un lugar y el Estar-con (Mitsein) una población asentada ahí desde lo antiguo.

La permanencia de las danzas nos enseña que el fundamentalismo religioso pervive en varias esferas del pensamiento.

La negativa por reconocer las lenguas y las literaturas indígenas —el derecho legal a las tierras ancestrales en su autonomía política cantonal—, constituye una premisa fundacional del indigenismo salvadoreño.

Mientras el náhuat cuestiona la falta de cordialidad (-yul, -mapil en lenca), de filiación (philos) y la falta visual (-ish/-ix, -sap en lenca), con la diferencia, el lenca interroga la ausencia de todo arraigo en la región oriental repartida en micro-ecosistemas.

Al poner de manifiesto los múltiples vocablos derivados de la palabra mano —manear, maniobrar, manipular, manosear, mantener, manual, echarle una mano, etc.—, no extraña que el náhuat utilice también la misma raíz al generar un complejo léxico semejante.

De esta manera, los mecanismos gramaticales del náhuat le ofrecen al hablante (Yo) un vasto potencial creativo para acuñar términos nuevos, acordes a la revitalización del idioma.

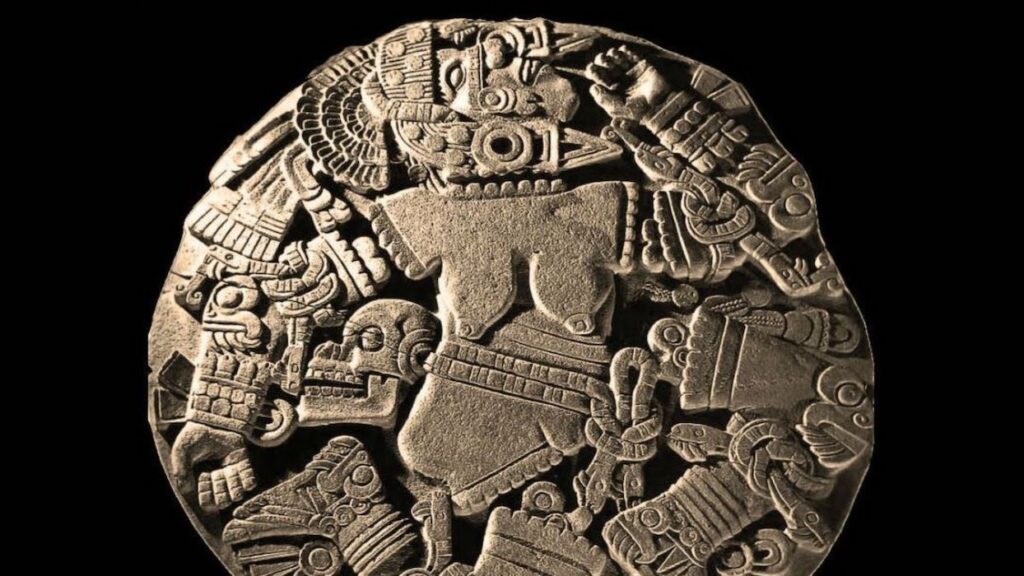

«Epistemología El-» describe cómo una parte del cuerpo —»el-«, «adentro, interno» o «pectoral, tórax»— no sólo refiere secciones anatómicas del cuerpo humano, sino indica conceptos abstractos.

La filosofía jamás cumplirá su objetivo de sabiduría (sophos), si le niega una amistad (philos) subjetiva a un grupo diferente por su trabajo de servidumbre. Esta lección la imparte la película «Ouistreham» (2021) de Emmanuel Carrère.

Dos maneras de llover, pétalos y lágrimas: camino bajo las flores que el viento dispersa de los árboles, mientras en la otra acera un niño llora bajo el severo regaño de su madre…

La simple distinción entre patrimonio y matrimonio señala cómo al padre, es decir, al varón le corresponde la esfera pública, las finanzas y la política, mientras por tradición la mujer transcurre de hija a esposa y madre, en la intimidad del hogar (i.e., patria sin matria).

A noventa (90) años de 1932, la rúbrica actual de «el 32» inventa una revuelta indígena sin manifiestos en lengua náhuat, como si la ciencia de la historia descubriera un ser humano sin «zoon logos ejon (animal dotado de lenguaje)».

Mientras no se publique la primera antología literaria y artística de 1932 —acaso varias recopilaciones con enfoques disímiles—, perdura la doble negación académica actual.

Mientras las Ciencias Sociales concentran su investigación en los archivos para construir un saber, el náhuat piensa que el pasado y el pretérito se insertan en un triángulo nocional complejo.